概要

近年の中国の台頭はアジアにいろいろな変化をもたらしました。日本との関係で言えば、経済的な結びつきが強まり、旅行者などの人的交流は拡大しつつも、外交・安全保障上の摩擦が顕在化するようになりました。中国に対して「親しみをもつ」とする回答は減り、中国の台頭を警戒する声も強まっています。

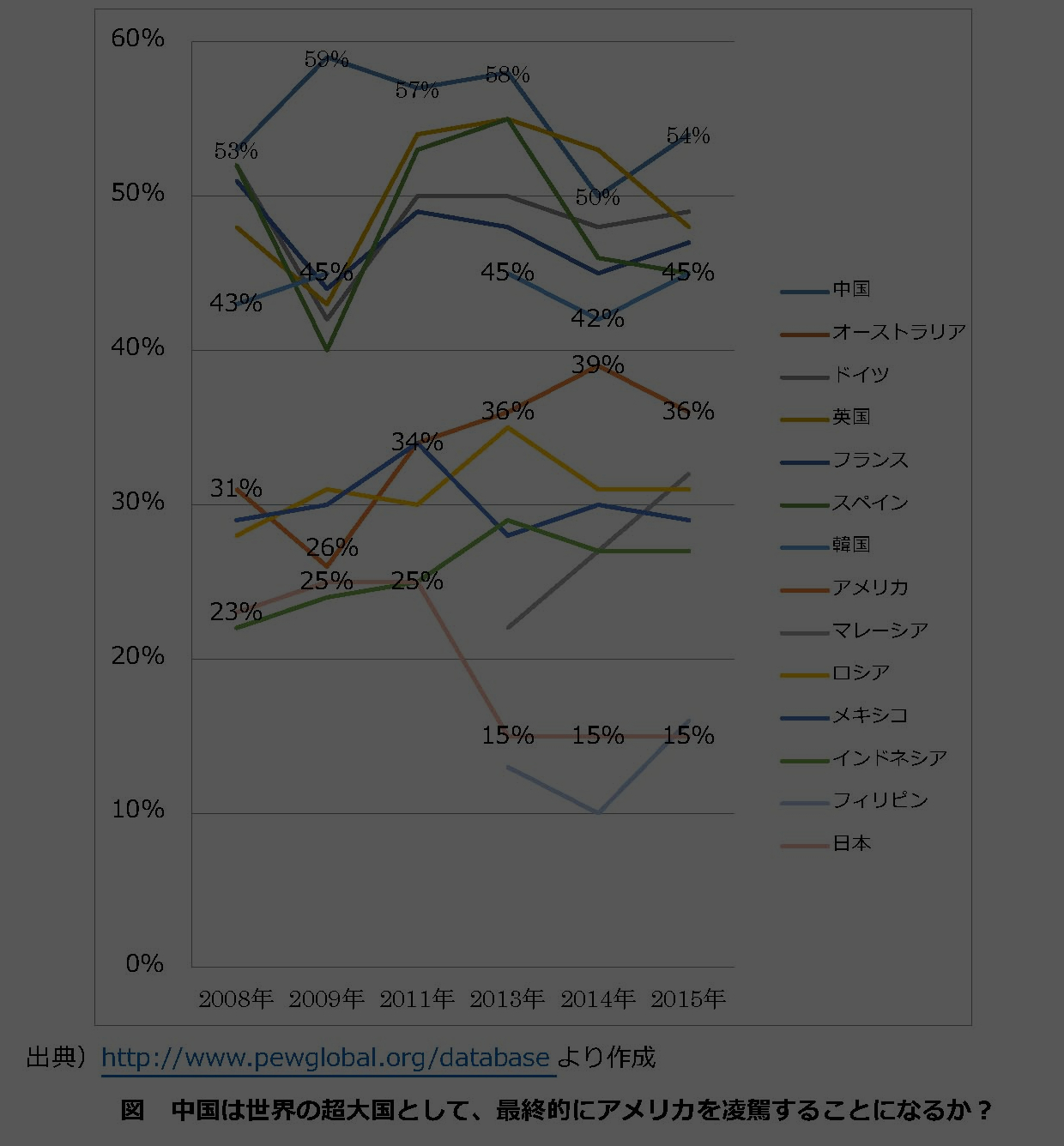

では、アジアの周辺地域はどうなのでしょう?みな、日本と似たようなスタンスから中国の台頭を眺めているのでしょうか?あるいは地域によって異なるまなざしを中国に向けているのでしょうか。

この講演では、報告者が実施してきた質問表調査の結果をもとに、アジア域内で見られる中国台頭の「国際心理」について概観していきたいと思います。

講師紹介

グローバリゼーションのインパクトを受けながら、中国圏の社会がどのように変化していくか。こうした視点から、中国に進出した外資系企業や、中国における階層構造を対象に、一次データをもとに調査研究を進めていきました。その結果、

『証言・日中合弁』,

『中国人の心理と行動』,

『現代中国の階層変動』,

『不平等国家 中国』,

『中国社会はどこへ行くか』といった編著書が生まれることになりました。

しかし、中国を見る際に、いつも他国、とりわけ他のアジアとの異同が気になっていました。比較なしに、中国の「独自性」や「独特さ」を理解することができないからです。

『アジアからの視線』,

『日本企業アジアへ』,

『東アジアの階層比較』といった研究群は、動くアジアを比較するといった企図によってなされた社会学的研究の

成果です。

最近では、中国の変化を平易に読者に伝える作業を行うことが求められることが多く、

『日中関係史IV 1972-2012』,

『中国問題』,

『初めて出会う中国』などの本も編集・刊行しています。

2015年1月時点で進めている/参加しているプロジェクトには、以下の4つがありますが、これらの作業を通じて、西欧中心の社会学を脱構築・再構築するとともに、アジアにおける相互理解を進めたいと考えています。

・「時系列データの蓄積から社会変動モデルの構築へ:中国第三次四都市調査の挑戦」(2013-16年)

・「政治的リスクと人の移動:中国大国化をめぐる国際共同研究」(2013-14年、代表:加茂具樹:東洋学研究情報センター共同利用共同研究拠点プロジェクト)

・「アジア学生調査第2波調査の実施」(2013-15年、機関推進プロジェクト)

・「中国脅威論を超えて:『中国の台頭』をめぐる海外中国研究者との対話」(2014-15年)

| 1961. | 生 |

| 1984. | 東京大学文学部社会学科卒 |

| 1986. | 東京大学大学院社会学研究科社会学(A)コース修士課程修了 |

| 1987. | 中国・南開大学社会学系高級進修生(中国政府奨学生) |

| 1990. | 中央大学文学部社会学科専任講師 |

| 1992. | 同助教授 |

| 1997. | 同教授 |

| 2005. | 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 |

| 2009. | 東京大学東洋文化研究所教授、大学院情報学環教授(流動教員) |