BIDAR

ビーダルは、デカン高原のほぼ中心に位置する町で、バフマン朝の前首都グルバルガの北東100キロに位置する。

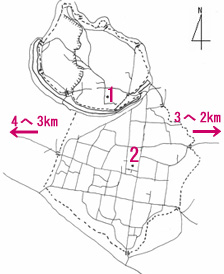

北に位置する城砦は東西1.2キロメートル、南北1キロメートルの紡錘形で、6つの門を有し壕によって囲まれる。バフマン朝の宮殿域は南の地域に設けられ、ソーラ・カンバ・マスジドもこに位置する。ビーダルの町は城砦の南壁に接しており、ほぼ6角形の市壁に囲まれる。市壁内にはバフマン朝に遡るジャーマ・マスジドやマフムード・ガーワーンのマドラサの他、いくつかのハンガーやタリームが残っている。バフマン朝の王家の墓地は、ビーダルの町の東門から出て北東へ下ったアシュトゥール村にある。なおニーマット・ウッラーの孫の墓地チャウキャンディはアシュトゥール村への途上にある。一方バリード朝の墓地は町の南西郊外に広がっている。(深見奈緒子)

→詳しい説明

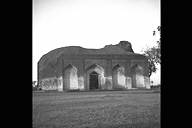

1. SOLAH KHAMB MASJID

|

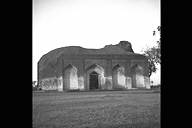

アフマド・シャー・バフマニーの第二子でこの地に総督として派遣されたムハンマドによって造られたモスクで、考古局によりたまたま遺構から発見された歴史刻文によってその創建の年次は1423/24年と推定される。ビーダル地方では最も古いモスクで本来は城砦内のジャーマ・マスジッドとして建てられたものと思われ、グルバルガー残存の一部の古いモスクに似通う形態と構造を持っている。このモスクは「ザナーニー・マスジッド

Zanani Masjid」としても知られていたが、これも旧城砦の南東部にあったザナーナの内域に造られていたことから付けられた俗称である。(荒松雄) →詳しい説明

→平面図と写真一覧へ

|

| ▲北東よりの礼拝室正面全景 |

|

2. MAHMUD GAWAN MADRASA

|

ビーダルの市内のほぼ中央、チョウバーラ

Chaubara

の交差点の北方の地点に、南北に走るマドラス・ロード

Madras Road とウタマーン・ガンジ・ロード

Uthaman Ganj Road に挟まれた地区に残っているマドラサで、ギーラーン

Gilan

からこの地へやってきたイラン人の宰相マフムード・ガーワーンによって造営された建造物である。この種の形態、構造を持つマドラサはイランその他では珍しくはないが、デカンばかりか南アジアにおいてはほとんどその例を残していない貴重な建造物で、その設計プランにおいても実際の建築に携わった工人の面でも、イランからの直接の影響が大きかったものと推察されている。事実、マフムード・ガーワーンはインドに住み着いた後も、たえず故郷や西方の地と連絡を取っていたといわれている。(荒松雄)

→詳しい説明

→平面図と写真一覧へ |

| ▲東より全景 |

|

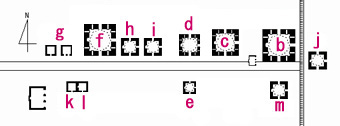

3.ASHUTUR TOMBS

a)ASHUTUR

|

|

ビーダル東方の小村アシュトゥールには、バフマニー朝の支配層を葬る多数の墓建築や墓が残存している。(荒松雄)

中央の東西に走る通路の北側と南側に墓建築が並ぶ。

(上図参照)なお*印はここに取り上げたものである。(深見奈緒子) |

| ▲西より全景 |

▲北西より全景 |

|

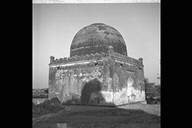

b) TOMB OF AHMAD SHAH

BAIHMANI

|

この9代スルターン(在位1422-35)の墓は、その妃の墓所とともにアシュトゥール残存の墓建築群の東端に立っており、大きく高いドームを頂く四角平面の堂々たるこの墓は、1436年の創建と推定され、バフマニー支配層の墓のなかでは最初期の造営であるが最も威容を誇るものともいえよう。大小のイラン風のアーチ形のがんで飾られた四面の外壁は三層に別れいるが、第一層と第二層には4個、最上層には7個のアーチが設けられている。この墓建築の最も顕著な特徴は、墓室内の装飾で、スクインチのそれにも目立ったものがあるが、とくにドーム天井の装飾はまさしくイラン風の様式が色濃く現れた色彩文様で飾られていて見事である。(荒松雄) →平面図と写真一覧へ

|

| ▲南西より外観 |

|

c)TOMB OF ALA AL-DIN

BAIHMANI

|

アフマド・シャー・ワリーの長子で彼の死後に第10代のスルターン位を継承したアラーウッディーン・アフマド二世(在位1436-57)の墓は、父帝スルターン・アフマド・シャーの墓にほぼ隣接してその西側に設けられており、1458年の創建と推定されている。この墓建築も大きなドームを頂く四角平面の堂々たる建造物でであるが、その外壁に著しい特徴が見られる。すなわち、細めの黒色の石で縁取った大小5つのアーチで飾られているのだが、中央のアーチは最も高くその両側のそれぞれ2つのアーチもやや高さを異にしながら左右対称を保っている。この壁面には黒い玄武岩の石とタイルとが用いられているが、このアーチ形の部分の上部に造られたダイヤ形を含む壁面装飾もまたユニークで、全体的には簡素な印象を与えて装飾としてはかえって効果的である。(荒松雄) →平面図と拡大写真へ

|

| ▲南より全景 |

|

d) TOMB OF HUMAYUN BAIHMANI

|

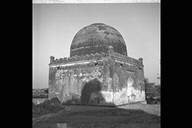

11代のスルターン・フマーユーン(在位1457-61)の墓も、このアシュトゥール墓域内に先々代と、先代父帝の墓所と並んでその西側に並んで造られている。今ではその大半が崩落してしまっていて、ドームの一部を含めてその北東部を残すのみであるが、それでも本来の墓建築が、高いドームを頂く四角平面の堂々たる建造物であったことが容易に推定できる。ヤズダニー氏のように、ここではこれより以前の墓建築とは異なり、グルバルガーの建造物やバリード・シャーヒー時代の建造物に見られる壁面のアーチが特徴的であると指摘する学者もいる。(荒松雄)

→平面図と拡大写真へ

|

| ▲南からの外観 |

e) TOMB OF HUMAYUN'S WIFE

|

彼女は11代スルターンのフマーユーンの妃であるが、「世界の王妃」に通じるその称号が示すように、その子で12、13代スルターンに登位した二人の幼帝ニザーム・シャーとムハンマド・シャー2世の治世に権勢をほしいままにした女性である。彼女の墓は、道路を挟んで南側、この2人のスルターンの墓と夫のフマーユーンの崩落しかけの墓とのほぼ中間に設けられているのが、4人の関係を示していて興味深い。ドームを頂く四角平面の墓は夫と子の墓よりはやや規模が小さいが、各面に3つの同じ高さのアーチを設け、屋根にバトゥルメントを巡らせた堂々たるものである(荒松雄)。

フマーユーンの墓の軸線上ちょうど南側に位置している。→平面図と拡大写真へ

|

| ▲西南西よりの全景 |

|

f)TOMB OF MAHMUD SHAH

BAIHMANI

|

この14代スルターン(在位1482-1518)も幼少12歳の時に登位させれ、36年もの長い間スルターン位にあったわけだが、その実権は重臣たちの手に握られてまま終わったいわば傀儡君主にすぎなかった。ただ、同じ幼少あるいは若年の先代、先々代のスルターンの墓が未完に終わっているのに比べると、ドームを頂く四角平面の堂々たる建造物である。さきのスルターンたちの墓が未完のままであったのをみて、自らの墓をあえて生前に造営させたと推定する学者もいるが、権力者間の闘争と墓廟造営の関係を象徴する事例として興味ある話題といえようか。八角のドラムに支えられている高く深いドームも格調高いが、四角の壁面のいずれもが中央の大きく広いアーチ形を挟んで三層の小さいアーチで飾られているのが外観に堂々とした印象を与えることに成功している。とくに正面入口のアーチを持つ南側の壁面は何ら装飾文様を施してはいないが、各層のアーチにそれぞれ特徴があってなかなか興味深い。(荒松雄) →平面図と拡大写真

|

| ▲南西より外観 |

|

g)TOMBS OF WALI ALLAH &

KALIM ULLAH

|

17代スルターンのワリーウッラーの墓と、バフマニー最後の18代に登位したスルターン・カリームッラーの墓とは、道路の北側の14代スルターンのマフムード・シャーの一際目につく大きな墓建築の西側に並んで設けられている。マフムード・シャーの墓に近いのが17代、その西側に残るのが18代スルターンの墓である。

この二基の墓建築は、その大きさもほぼ同じであリ、八角のピラミッド形をした屋根を頂いたほぼ同じ形態と構造をした四角平面の建造物で、南側のアーチ形をした入口の細部がやや違っているだけである。ただし、現状からはよくわからないがワリーウッラーの墓の屋根に残っているバトゥルメントが、カリームッラーの墓の屋根にはもともと設けられていなかった可能性はあるかもしれない。(荒松雄)

→平面図と拡大写真 |

▲南よりの全景:

左手がKalim ullah(18代1525~27)

右手がWali ullah(17代 1522~25) |

|

h)TOMB

OF SULTAN MUHAMMAD Ⅲ

|

この13代スルターン(在位1462-82)は19年もの間その位にあったが、登位が9歳であったためその実権は母と重臣とに握られ、実権は持ち得なかった。先代幼帝のそれと同様に未完で一層のみしか残っていないのも、そうした状況によるものとみていいであろう。ただ、この四角平面の未完の墓建築は、アーチを並べる壁面をはじめ先代幼帝のそれを模したものと思われるが、二重の大きく広いアーチ形の中央ミフラーブは堂々としており、墓室内には三基の墓石が残っていて、中央の者がこのスルターンの墓と推定されている。(荒松雄) |

| 南より |

|

i)TOMB

OF SULTAN NIZAM SHAH

|

12代スルターンのニザーム・シャー(在位1461-63)の墓もまた、この一連のスルターンたちの墓の南側に造られている。四角平面の建造物正面は中央の入口を含めて五つのアーチを備えてはいるが、登位の時の8歳という年令や夭折のための短い在位期間を象徴するように、歴代スルターンの墓に比べれば小型の建造物で、しかも一層の部分しか残っていず造営の途中で中止されたものとも推定される。墓室内の西側ミフラーブはかなり立派な造りで、墓石も残っている。(荒松雄) |

| 南より |

|

j)TOMB

OF SULTAN AHMAD SHAH'S QUEEN

|

9代スルターンのアフマド・シャーの王妃のものと推定されている墓で、歴史刻文が残っていないために確定はできない。スルターン・アフマドの墓のほぼ東に接し、アシュトゥールの墓域内の支配層の墓建築群のなかでは最も東に残っている墓である。その規模や形態、構造はほぼスルターンのそれと似てもともとは堂々たる墓建築であったと思われるが、長く村民に利用されていたらしく、少なくともその内部の状況は今日では本来の状況を窺い知ることが難しい。(荒松雄) |

| 南西より |

|

k)TOMB

OF SULTAN AHMAD SHAH Ⅱ

l)TOMB

OF SULTAN ALA AL-DINⅡ

|

アシュトゥールの墓域の略図でわかるように、9代から14代までのスルターンの墓が東西に並んで造られているのに、この15代スルターン・アフマド・シャー二世の墓と16代のアラーウッディーン二世のそれのみは、前項の14代スルターンの大きな墓のほぼ南側に近代の道路を挟んで東西に並んで建てられている。アフマド・シャー二世の墓は、次項に紹介する17、18代スルターンの二人の墓所と同じくピラミッド形の屋根を頂いた小規模な墓建築であるが、その西側に接して建てられたアラーウッディーン二世のそれは屋根がなく、おそらくは未完に終わったものと推定される。両者ともに小型の墓建築であるが、南側に大きなアーチ形の入口を開いている。(荒松雄)

|

| 南西より |

|

m)TOMB

OF SULTAN AHMAD SHAH Ⅰ'S PRINCE

|

|

アフマド・シャー一世の墓の道路を挟んでほぼ南側に残っている建造物で、確定は難しいが位置関係からもこの9代スルターンの王子の一人の墓と推定されている。私が見たときにはすでに崩落の状況は著しかったが、墓室内のドーム天井の下部やスクインチ周辺の一部残存部分から推すと、墓室内は本来なかなか凝った造りであったことが推定された。(荒松雄) |

| 南西より |

内観 |

|

4. TOMB OF ALI BARID

|

バリード朝の墓地はビーダルの街の南郊外に広がっている。アリー・バリードの墓建築は前述した墓域の中央に建てられ、この墓建築から四方へと参道が伸び、チャハル・バーグ(四分庭園)の中央に位置するように計画されている。(深見奈緒子) →詳しい説明

→平面図と拡大写真

|

| ▲南より全景 |

|

5.宮殿域

|

ビーダルの城砦と城市を示す略図でわかるように、南部や東部を中心に一部多重の濠を巡らせた旧城砦の内部には、今なお当時の宮廷の跡が残り、廃墟となった宮廷建造物の遺跡から当時のビーダル王国の栄華を偲ぶことができる。ここでは、私が撮った写真の一部から、前項にその名を載せた旧城砦の一部のダルワーザの写真と、城砦内に造られた宮廷建造物の一部を紹介しておく。ビーダルのこの旧城砦内のほぼ南の部分を占める宮廷地域には、さきに紹介した宮廷内のモスクとして使われたソーラ・カンバ・マスジッドをはじめ、タルカーシュ・マハルやガガン・マハル、タフト・マハルなどさまざまな名を付けた宮廷建造物が残っている。また、広大な宮廷庭園であったラール・バーグの遺構も偲ばれ、水利が重要視されたデカン高原の支配層、とくにバリード・シャー朝の王たちが意を用いた宮廷内の水の利用を跡づける遺跡も、一部確認することができる。(荒松雄)

→写真一覧へ |

| |

|

6.市壁と市門

|

デカン地方での戦略的な要衝であったビーダルは、ヒンドゥー王権の時代から城砦都市として造られていたが、ムスリム支配期に入ると旧城砦の上にさらに強力な城砦が造営され、その南方に接して造られた城壁で囲まれた城市は、デカン地域でも有数な都市として知られるようになった。現存する城市の城壁はその一部に過ぎないが、いずれも15世紀後半に造営されたものと推定されている。ビーダルの城砦のほぼ南に接して造られている城市はほぼ五角形を成しており、周辺は約3マイル、城市全体の広さは約一平方マイル弱であるといわれる。城砦の東南部に掘られている三重の濠に接して残るグンバド・ダルワーザ

Gunbad Darwazah とシャルザ・ダルワーザSharzah

Darwazah とは別に、城市には五つの城門が造られた。すなわち、東方から時計回りに記せば、ドゥルハーン・ダルワーザ

Dulhan Darwazah

、東南方に残るマンガルペット・ダルワーザMangalpet

Darwazah

、城市の南端に造られたファトゥ・ダルワーザFath

Darwazah 、西北方のシャー・ガンジュ・ダルワーザ

Shah Ganj Darwazah 、東北端に近いタルガート・ダルワーザTalghat

Darwazah がそれである。(荒松雄)

→写真一覧へ |

| |

|

7.CHAUKANDI

|

この墓の主人公は、シャー・ニァマトゥッラー・キルマーニーの子で、834AH年(1430-31)の父の死の直後にビーダルへ来たとされている。ビーダルでは、時の支配者たるスルターン・アラーウッディーンから厚遇を受け、その二人の息子はスルターンの娘と結婚している。「チョゥカンディー」とはヒンディー語で「四つの階」を意味する語で、この墓建築の建造物全体は二層の建物でしかないが、そこに至る門や階段をも想定して付けられた総体的な俗称であろうといわれている。(荒松雄)

→詳しい説明

→チョゥカンディーの東側に接している墓

→チョゥカンディーの南西側に残る墓

→写真一覧へ |

| |

|

目次へ戻る