|

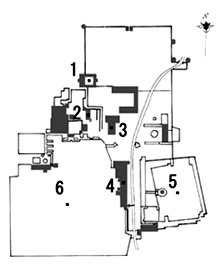

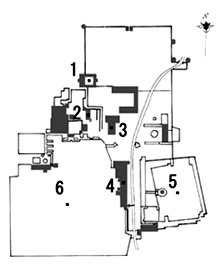

1.DILAWAR

KHAN'S MASJID(1405/6) 2.CHAMPA BAOLI (15世紀後半~16世紀) 3.HINDLA MAHAL (15世紀末) 4.JAHAZ MAHAL (15世紀末) 5. KAPUR TALAO (15世紀後半~16世紀) 6. ROYAL PALACE (15世紀後半~16世紀) 7.TAVEL MAHAL |

MANDU Ⅰ.宮殿域

|

1.DILAWAR

KHAN'S MASJID(1405/6) 2.CHAMPA BAOLI (15世紀後半~16世紀) 3.HINDLA MAHAL (15世紀末) 4.JAHAZ MAHAL (15世紀末) 5. KAPUR TALAO (15世紀後半~16世紀) 6. ROYAL PALACE (15世紀後半~16世紀) 7.TAVEL MAHAL |

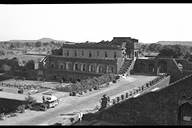

![[写真504]中庭:西より](../../3942/Img0004S.jpg) |

周囲を彫刻文様で飾られた東門の上部、アーチの下のメダリオンの下に掲げられている刻文の内容は、このモスクが808AH年(1405/6)にディラーワル・ハーンによって建てられたことを記している。 したがって、マーンドゥーに残る建造物のなかでは初期のものであり、そのことはこのマーンドゥー所在のモスクがすでに触れたダハル残存の二つのモスクとほぼ同じ形態と様式を持っていることからもわかる。(荒松雄) →詳しい説明 →平面図と写真一覧へ |

|

二つのバーオリーとともに王城内に残る遺跡で、これら三件の貯水井戸が貴重な水源だったという。このバーオリーでは、揚水送致を残す四角い水槽がまったくの地下に設けられており、その周辺の大小のアーチ形のがんが隅のスクインチで円形の天井をつくりだす構造がきわめて印象的であった。芳香を発する花のチャンパーの名は、ここから出る水の匂いを美化してのことという説もある。地上の溝の渦巻き文様はユニークなものといえよう。(荒松雄) →写真一覧へ |

|

15世紀末葉のスルターン・ギヤースッディーンの治世の創建と考えられており、他の宮殿建造物とはかなりちがってほとんど装飾を用いずに簡素な威厳をねらった宮廷建造物といわれている。「ヒンドラー」とは揺れを意味するヒンディー語で、その外壁の目立った傾斜に由来する俗称と考えられている。マーンドゥーの遺跡群のなかでの変わったこの建造物は、王の閲見に使われたものとする説が有力である。(荒松雄) |

|

ムンジャ湖畔に造られた長さ120メートルを超すこの特異な宮廷建造物は、「船(ジャハーズ)の王宮」を意味する粋な俗称で名高く、マーンドゥー残存の遺跡群のなかでは最もよく知られている建造物である。ムガル帝国四代皇帝ジャハーンギールもこの湖畔の宮殿をこよなく愛し、夜には灯を灯してまでその景色を愉しんだことを自ら記している。その妃ヌール・ジャハーンも、マールワ訪問に際してはこの王宮で夜を過ごすことを好んだという。私たちが訪ねたのは昼間だったが、その逆さの姿を水面に投影するこの遺跡の甘美な雰囲気に、しばし感嘆の念を禁じ得なかった。 →詳しい説明 →写真一覧へ |

|

カプール(樟脳)の名を冠したこの池は、ジャハーズ・マハルの正面に面して造られており、マールワの地の重要な取水と風光の源であった。かなりの規模の水門、取水口の跡もみることができた。宮廷区域だけに、この両者の池の畔には大小さまざまな宮廷建造物が造られており、その緑に縁取られた環境から、今日でも往時の支配層が愉しんだ雰囲気を偲ぶことができる。(荒松雄) →拡大写真へ |

|

北側の湖畔に造られた王宮の建造物群は、今ではその大半が廃墟の遺跡となっている。その多くは二層の建物であったことがわかるが、アーチ形の入口を連ねた部屋も多く、立派な階段や水槽なども残っていて、往時のマールワの支配層の栄華を偲ばせるものがある。(荒松雄) →拡大写真へ |

|

タウェリーとは厩舎を意味する「タウェラ Tawela」の転訛で、この建造物も本来は厩舎だったという説もある。しかし、王宮の近くに残る二階建ての立派な建造物で、眺望もよいために現在は考古局によってサーキット・ハウスとして利用され、私たちもマーンドゥー滞在中は、この建物を利用させてもらった。(荒松雄) |