5月19日(水)16時半から18時過ぎまで、東洋文化研究所1階ロビーにて、第1回東洋文化研究所・ASNET共催セミナーが開催されました。

このセミナーは、東京大学に所属する、広くアジア研究に携わる若手研究者に、発表の場を提供することを目的とするものです。

第1回セミナーでは日本学術振興会外国人特別研究員・金氣興氏に「持続可能な開発における有機農業の役割-日本と韓国を中心に-」

という研究発表を行って頂きました。

雨にもかかわらず、約30名の教員・学生が集まり、有機ワインとコーヒー、ドリアンが振る舞われる中で、

活発かつ和やかな議論の場となりました。

このセミナーは今後も定期的に開催・企画していきますので、皆様奮ってご参加下さい。

.jpg)

金氣興(キム・キフン)氏プロフィール

1999年、韓国の国立慶北大学校在学中、姉妹校の東京農業大学に4年間の奨学生プログラムにより留学。

2005年、東京大学大学院農業・資源経済学専攻修士課程修了。2009年、同博士課程修了、農学博士。

現在は、東京大学東洋文化研究所汎アジア部門で日本学術振興会外国人特別研究員(2009年9月~2011年8月)として、

主に日本、韓国、タイの有機農業を研究していらっしゃいます。

今回の報告では、主に金氏の博士論文と、現在行っていらっしゃる研究についてお話頂きました。

以下、報告要旨です。

1.有機農業とは

有機農業は、フェアトレード、Non-GM運動など環境保護運動、伝統農業への復帰(東北タイ)、女性の自立

(バングラデシュ、グラミーン銀行)、生物多様性(田んぼ生き物調査、兵庫県)、景観の保全、農民自らの慣行農業に関する反省、

農家の自立などから発した生活改善運動や、安全な食に対する消費者運動、倫理的消費(Ethical Consumerism)、地産地消、

地域通貨、グリーン・ツーリズムなど地域の活性化、食育、スローフード、動物愛護、動物の権利(アニマル・ライト)などと

深く関係しており、現在、日本だけではなく、世界各地で見られる様々な社会的活動としての運動と見ることができる。

特に、世界的に環境への関心が高くなりつつある現在、

有機農業は環境負荷を低減させ持続可能な発展を目指す一つのキーワードになっている。

また身近な観点からは相次ぐ食の安全問題に対する消費者の要求に答えるための手段としても捉えることができる。

有機農業とは、狭義には「化学的に合成された肥料や農薬を使わない農業」であり、広義には

「人間を含む生態系全般に負荷を与えず、食の安全と地域環境保全を目指す生産システム」である。

その生産システムには、生産者だけでなく、消費者である地域住民も含まれ、

地域コミュニティ(共同体)全体の機能が持続可能なものでなければならない。ここでは、有機農業をこのように広義に捉える。

2.博士論文:「有機農業の役割と課題:日本と韓国の比較研究」

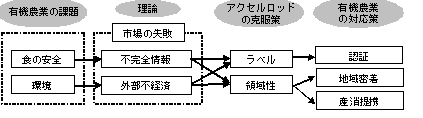

有機農業が対処しようとしている問題は、大きく「食の安全」と「環境」のふたつに分けることができる。

「食の安全」の問題は、生産者の情報を消費者が十分に把握できないという「不完全情報」の問題として捉えることができ、

一方、環境問題は、慣行農業が農薬や化学肥料の使用によって環境に負荷を与えるという「外部不経済」の問題として捉えることができる。

これらの現象は、「市場の失敗」の典型的な例である。

アクセルロッドは、これらの「市場の失敗」の克服策として「ラベル」と「領域性」というふたつの方向があることを理論的に提示した。

有機農業の場合、「ラベル」とは認証制度であり、「領域性」とは地域密着と産消提携のふたつに対応している。

博士論文では、この理論モデルに従って日本と韓国の有機農業の発展過程を分析し、

それぞれの有機農業のタイプについて、その役割と課題を明らかにした。

図1 博士論文の理論モデルと有機農業の対応関係

日本及び韓国の有機農家・有機農業グループへの聞き取り調査を行った結果、日本の有機農業は、産消提携から出発し、

認証制度の導入によって認証を用いるグループと、

産消提携と地域密着への強化を強めるふたつのタイプの有機農業が併存するようになった。

これに対し、韓国では政府主導によって認証型として定着し始め、地域密着へと移行していくという違いが見られる。

両者の比較を通して、有機農業の発展の方向は、有機農業の狭義の定義を満たす認証制度を利用した市場志向型と、

コミュニティ機能まで含む広義の定義を満たす地域密着、産消提携型が併存して発展することが示された。

経済的には前者の評価が高いが、後者はケイパビリティの観点から十分に評価されるべきものである。

3.現在:「環境保全型農業における雇用創出の可能性に関する研究」

現在、世界的にグリーン・ニューディール政策やヨーロッパの共通農業政策(CAP)が注目されているが、

これはより環境にやさしい分野において雇用を促進しようとするものである。

有機農業を含む環境保全型農業の分野では新たな暮らしを求めるために新規就農や帰農を視野に入れている人が増えつつある。

本研究は、有機農業を含む環境保全型農業が、環境保全と安全な食に果たす役割に加え、

高齢化や後継者不足などで沈滞しつつある農業・農村に活気を与え、雇用を創出する可能性について探ることを目的としている。

そのために、これまでに行ってきた日本と韓国を中心にした現地調査を行いながら、ヨーロッパ調査を計画している。

イギリスの土壌協会やフランスの提携運動グループであるAMAPや、イタリアのGASでは最近、

若者を中心に有機農業に新規就農する動きが広まっている。

これは、信頼関係を基に生産者と消費者が直接出会う「提携・地域密着」の有機農業運動でもある。

この調査で得られた知見も踏まえて、環境保全型農業における雇用創出に必要とする諸要素を探り、その可能性を導くモデルを提案する。

質疑・応答

有機農業が食の安全や環境という身近なテーマと深く関連していることもあって、たくさんの方が気軽く参加でき、

様々な質問が出るなど、有意義な時間になった。この場を借りて、参加していただいた全ての方々に感謝申し上げます。

中でも、日本と韓国の間で有機農業の事情や新規就農に関してどのような差があるのかなどの質問がたくさんあった。

韓国で農村調査を行っている人文社会系研究科の本田先生からも、韓国でいう帰農と日本でいう新規就農についての、

日韓の状況について質問された。(答えとしては、90年代後半から政府の積極的な支援を受けている韓国の方が、

有機農業のやりやすい、また始めやすい環境であることは事実だが、その反面、

日本では全く支援など期待できないため農家自体の有機農業に対する意識は高いと言える。

その他に、有機農業をやっている人たちが求めるものや地域の中での役割などの話から、実際、農業に挑戦している人の経験談、

そして新規就農の難しさなどに関する話も続いた。

[金氣興]