「人間の健康の生態学ー地域研究からー」

第5回共催セミナーが6月17日(木)に開催されました。

報告者の古澤先生は人類生態学をご専門とされ、つい先月にはソロモン諸島で約3週間にわたり、

調査をなさいました。

今回はその時のお写真や調査報告も交えつつ、人類生態学のお話を、初心者にもわかりやすくお話下さいました。

多分野からの参加者が集う中で、有意義な議論の場となりました。

以下、盛会の様子をご報告させていただきます。

日時:6月17日(木)午後5時~6時

場所:東京大学東洋文化研究所 1階ロビー

テーマ:「人間の健康の生態学ー地域研究からー」

報告者:古澤拓郎(日本・アジアに関する研究教育ネットワーク、特任准教授)

セミナー内容

【人類生態学とは】

人類生態学とは、生態系における人間の動態についての研究である。

大きく分ければ、人間の自然環境への適応、人間による自然環境利用の戦略、

そして人間が、その中で健康に生存している様相についての研究だと、考えている。

研究テーマは多岐に亘るが、健康に焦点を当てるのは、人間が生存しているということは、

人間が健康を持続している状態でもあるので、そのためにどのような身体的・生物学的な特徴になっているか、

行動や文化を形成したかを、解明するためである。

方法論ではフィールドワークが重要であり、単独で長期滞在して参与観察から始めるものと、

チームを編成して役割分担して短期間で生体試料採集などを行うものと、両方を組み合わせている。

そういった視点から、研究を紹介したい。

【地域社会が多様な生態学的条件を活かしている事例】

ソロモン諸島ロヴィアナラグーンは、陸地はニュージョージア島と数々の堡礁島から成り、それぞれの島で地理的な条件が異なる。

堡礁島の1つドラ島は、集落から遠く離れた島だが、土壌養分が本島よりも豊かであった。

住民は、本島と比べても長い耕作期間と短い休耕期間で耕作を行うが、本島と同じ程度の収穫を上げることができており、

人口支持力で考えると、現在の人口を持続するためには、約60ヘクタールあれば十分だと推計された。

実際、この島がこれまでに伐り開かれた面積が、これと同程度であったので、この島で農耕を行っていれば、

生存に必要なエネルギーは得ることができると考えられる。

一方、集落がある本島は、生産性が高くないが、広い面積を使うことができた。

そこで、商業造林や換金作物の栽培が行われていた。これらの外来樹種は、収穫できるまで数年~数十年がかかり、

その間は、その土地を農耕など他の目的に用いることができない。

したがって、必要な栄養を産み出す堡礁島には栽培せず、本島でのみ栽培していた。

これは、住民が地域の生態学的な条件を知り、それを活かす、生活戦略だと考えている。

【生物学的な適応が病と関係する例】

倹約遺伝子仮説というものがある。これは、大ざっぱにいえば、人類が過去に、慢性的な食糧不足に悩まされた時代に、

稀に得られる食糧を体内に貯蔵できる体質の人だけが、現代まで子孫を残しているという仮説で、

そのために食糧が十分にある現代では、そのような体質の人は肥満になってしまう、というものだ。

アメリカ先住社会などに見られると、考えられてきたが、アジアからの大航海と移住を果たした太平洋島嶼社会でも、

近年生活習慣病が増加しており、この仮説との関係が指摘されている。

レプチンとは、体脂肪細胞から放出され、食欲を抑え、エネルギー消費を増やし、体重を減少させる役割を持つホルモンである。

太平洋島嶼社会の人々を対象に行った研究では、このホルモンの受容体に関わる特定の遺伝子が、

肥満と有意に関係していることがわかった。また、太平洋の中でも、都市部を中心に、とくに肥満者の割合が高い地域もあり、

遺伝的要因に加えて、「都市化」の影響がさらに肥満のリスクになっていた。

過去の食糧不足への生物学的な適応が、現代の生活では疾病の要因になっている可能性を示唆するものである。

【健康の生態学へ】

上述の2つの事例は、それぞれ文化や行動学的な側面と、生物学的な側面から、

人間がどのように、生態系に適応して、健康を維持しているか、あるいは病になるか、を検討したものであった。

その延長で、ここ数年は、生態系が変化したときに、健康にどういう影響がでるかを、研究している。

漁撈農耕社会にとって、海洋保護を受け入れると、どういう影響がでるか、あるいは

大規模な自然災害によって生態系のかく乱や社会インフラが崩壊したときに、どういう健康問題が発生するか、

横断的・縦断的な視点から研究している。

[古澤拓郎]

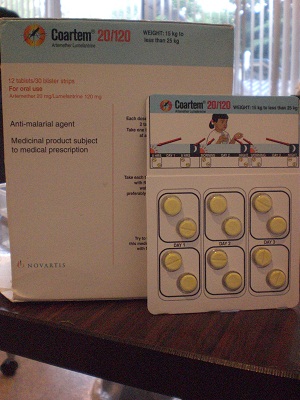

↑↑ 現地で使われているマラリアのお薬だそうです。

セミナーの合間には、手作りビスコッティーとソロモン産のアイスコーヒーを皆で頂きました。

このセミナーは今後も毎週木曜日夕方に開催いたします。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。