「私が牛を買った理由―『実践』研究の自己へのインパクトに関する再帰的研究」

夏休み特別企画セミナーが8月19日(木)に開催されました。

以下、盛会の様子をご報告させていただきます。

日時:8月19日(木)午後6時~7時

場所:東京大学東洋文化研究所 3階大会議室

講師:菅豊(東洋文化研究所、教授)

テーマ:「私が牛を買った理由―『実践』研究の自己へのインパクトに関する再帰的研究」

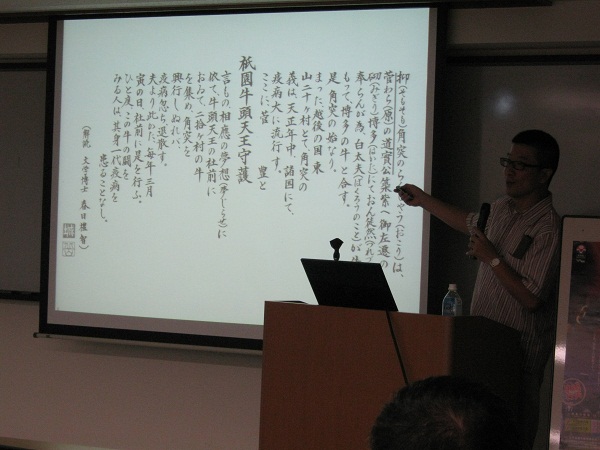

セミナー内容

これまで動物を通じて研究を行ってこられた、民俗学者の菅先生が、

自ら牛を買い、社会に介入していくことで、新たな学問的方向性を開拓されているというお話でした。

菅先生と新潟県小千谷市の人々との関わりは1998年頃に遡ります。

当初は調査目的で訪れていらっしゃいましたが、

2004年10月の新潟中越地震を機に、観察者としての立場から、

自らも主体として地元に介入していかれるようになりました。

震災のお見舞いに行かれた時、菅先生が目にされたものは、

崩壊した家よりも牛の安否を気遣う人々、

闘牛を復興の糧にしようと奮闘する地元の人々でした。

他方、この地震を機に、多くの外部アクターが地元に介入するようになったそうです。

こうした中で菅先生は、金銭的援助や、権威的な効果を期待する関わり方ではなく、

より控えめで、非公式的な形で関わっていくことを決意されました。

2005年6月には闘牛の勢子になることを地元の人々に宣言をされ、

2005年4月4日に生まれた「天神」という雄の牛を買われました。

そもそも闘牛は経済的効果の他、人を癒す精神的な効果、地元のシンボルとしての効果、

小学校での教育教材など、地元にとって様々な価値があるそうです。

このほか、時間をかけて牛を育て挙げる楽しみ、

角突き自体の面白さも地元では大切にされているそうです。

その後、新潟と東京という地理的な距離にも関わらず、

インターネットやメール、ブログを通じて、先生と地元の人たちとの繋がりは

時間を置かずに密になっていったそうです。

こうした中で、学者としての菅先生には、新たな役割が期待されるようになりました。

自分達の文化を日本中に、そして世界に広めてほしいという、

地元の人たちのニーズを満たす役割です。

歴史の長い文化であるだけに、どんなに溶け込もうと努力しても、

生粋の地元の人たちと、そうでない人との間には「正統性のグラデーション」が存在すると、感じてこられたそうです。

越えられない壁があったとしても、一人の民俗学者として、

地元の人たちと共に地元の文化を楽しんでいきたい。

生涯続くであろう、この関わり合いの中で、

他者と人々の幸福を目指していきたい、というのが菅先生の展望だそうです。

菅先生の愛牛・天神くんは秋口の角突きにも登場し、先生も勢子として登場されます。

東文研、ASNETでも応援に行く予定です。

http://www.tsunotsuki.com/index.html

↑ 小千谷闘牛のホームページです。

フォトギャラリーには菅先生も映っていらっしゃいます。

↑ 右手に映っているのが、小千谷闘牛のポスターです。

東文研・ASNET共催セミナーは次回から通常通り、

毎週木曜日の午後5時~6時、東文研1階ロビーにて開催致します。

次回の詳細が決まりましたら、ホームページ上にてお知らせ致します。

多くの皆様の御参加をお待ち申し上げております。

[安田佳代]