「エミール・ガレと『オリエント』」

第7回共催セミナーが7月1日(木)に開催され、

蒸し暑い中にも関わらず、学内外から20人近くの皆様がご参集下さいました。

以下、盛会の様子をご報告させていただきます。

日時:7月1日(木)午後5時~6時

場所:東京大学東洋文化研究所 1階ロビー

テーマ:「エミール・ガレと『オリエント』」

報告者:鵜飼敦子(東洋文化研究所、特任研究員)

※鵜飼さんのご活動は

毎日新聞2011年1月13日(木)第21面、

山口新聞2011年2月15日(火)第22面、

毎日新聞2011年2月20日(日)第23面に掲載されました。

高島北海とナンシー派の芸術家についてのフランス調査の結果と、

下関市立美術館での講演についての記事です。

是非、ご参照下さい。

セミナー内容

アール・ヌーヴォーを代表するフランスのガラス工芸家エミール・ガレは、

日本でも美術館があり、美術展が開催され、ご存じの方が多いと思います。

ガレの作品は、これまでジャポニスムの一例として語られることが多かったそうですが、

ガレが「極東」、「日本」をどのように捉えていたのかを、

作品と言辞から検討するというご報告でした。

美しい工芸品の画像を交えつつ、ご報告下さいました。

19世紀半ば頃までの、画一化されたエナメル技法に対して、

ガレは、製作過程における即興性と偶然性を重視したガラス工芸の技法を取り入れ、

新しい芸術のあり方を示していきました。

この転換期に、高島北海という日本人との直接的な交流がありました。

とりわけ、ガレのガラスの表面を軽やかに舞うという筆致が、

高島北海との出会いから生まれた可能性があるのではないかということでした。

また、ガレは日本の植物を栽培し、園芸を嗜み、

これらをモチーフにした斬新な作品を生み出していきました。

19世紀末の日本の近代化への反動が、こうした技術開発のきっかけになったと指摘されていました。

彼の作品の中で、「日本」はどのくらい独特なものなのか、

ガレは「オリエント」の一部として日本を捉えていたのではないか、

この時期の日仏文化交流を日本側はどのように位置付けていたのか、

など多くの質問がなされました。

そして、19世紀末における、「西洋」と「極東」の相互イメージにまで議論が及びました。

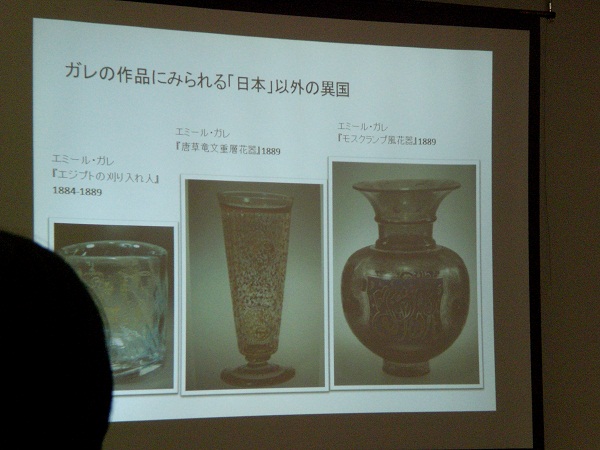

↑↑ 日本のみならず、中近東、エジプトの影響を受けたとみられる、ガレの作品も紹介されていました。

↑↑ 報告者の鵜飼さんがパリで購入されたという、フレンチローストコーヒー、アラビアカと、

池本先生手作りブラウニーを皆で頂きました。

次回の第8回東文研・ASNET共催セミナーは「現代チベット研究と代替民族誌の問題」と題して、7月8日(木)17時から開催されます。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

[安田佳代]