「地域に根ざす有機農業―日本と韓国の経験」

第31回東文研・ASNET共催セミナーが2011年6月23日(木)に開催されました。

以下、報告させていただきます。

日時:2011年6月23日(木)17:00-18:00

場所:東京大学東洋文化研究所 1階ロビー

テーマ:「地域に根ざす有機農業―日本と韓国の経験」

報告者:金氣興(日本学術振興会 外国人特別研究員)

【報告要旨】

本報告では、第1部で理論的課題を提示し、第2部で日本の有機農業の様子を、第3部で韓国を紹介した。

まず、第1部では「市場の失敗と有機農業」と題して、理論的枠組みと課題を提示した。狭義の有機農業とは「化学的に合成された肥料や農薬を使わない農業」であるが、広義には「人間を含む生態系全般に負荷を与えず、食の安全と地域環境保全を目指す生産システム」を指す。その生産システムには、生産者だけでなく、消費者である地域住民も含まれ、地域コミュニティ(共同体)全体の機能が持続可能なものでなければならない。ここでは、有機農業をこのように広義に捉えてきた。

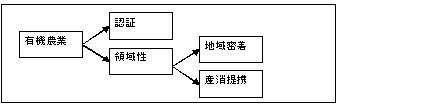

有機農業が対処しようとしている問題は、食の安全と環境に分けることができる。慣行農業が農薬や化学肥料によって環境に負荷を与え、生産者と消費者の「顔と顔の見える関係」が距離を持つことが食の安全に対する脅威となっている。これらの現象は、外部不経済と不完全情報によって生じており、市場の失敗と見なされる。アクセルロッドは、そのような非価格情報を無視することによって起こる「市場の失敗」を克服する方策としてラベルと領域性というふたつの方向性があることを理論的に示した。有機農業の場合、それぞれ認証と地域密着と産消提携に対応することができる。

有機農業は、そのような非価格情報を有機認証制度や領域性(「顔と顔の見える関係」など)を通して伝達することによって、その問題を克服しようとしている(図)。有機認証制度を活用すると、遠方の大都市の市場において販売することが可能であり、大きな利益を上げることもできる。それに対して、領域性を利用する戦略では、市場が限定され、大きな利益を上げることは困難となる。そのため、産消提携や地域密着などを通して、市場を確保し、利益を保証する仕組みが必要となっている。いずれの戦略も有機農業の方向性を示している。

図 有機農業のふたつの発展戦略

以上のような理論的背景を基に、第2部では、日本における有機農業を紹介した。 日本における有機農業は、環境問題が深刻化していた1970年代に、農薬を使わない安全な食材を求める都市消費者と、環境負荷を与える近代農業を止めて「環境にやさしい」有機農法に転換したいと考えていた農家とが、相互の理解と利益に基づいて「産消提携」の形で始まった。産消提携は、今でも日本の有機農業を支える仕組みである。その後、80年代になると有機農産物の市場が拡大することになり、専門流通業者による参入が多く見られる。その一方で、有機食品の不当表示問題が起こることになり、それをきっかけに政府は90年代の始めに有機認証制度を確立することになる。そして現在は、産消提携を強化していく農家と認証制度を用いる農家とで両方の有機農業の発展が見られている。

日本の地域密着有機農業の事例として「農の会」を取り上げた。「農の会」の生産者は有機農業を通して暮らしの良さに焦点をあげた活動を実践しており、「暮らし」の具体的な意識として地域の環境保護と食の安全に対する強い関心を抱いている。また「農の会」の消費者たちは、食の安全に強い関心を抱くグループと、地域環境の保護に強い関心を抱くグループに分かれることを見た。

「農の会」には、地域環境、食の安全などに関心を持つ様々な人々が参入し、生産者と消費者をふたつの別々のグループに分けるのではなく、同じ意識を持つ仲間、つまり生産者と消費者、両方を含む形で一緒に共有し、さらに地域に密着した「顔と顔の見える関係」を実践していることが分かる。このような関係の強化が、地域密着有機農業の存立条件となっている。

このような地域密着有機農業は、人々の暮らしの良さ(Well-being)の観点から評価されるべきであり、その意味で、アマルティア・センのケイパビリティという概念で捉えることができる。マーサ・ヌスバウムは、人々が満たすべき最低限のケイパビリティをリスト化した。そこに含まれる健康や環境やコミュニティなどの項目は、有機農業が目指すものと重なっている。

第3部は、韓国における親環境農業を紹介した。韓国の有機農業は1970年代から先駆的な農民と民間団体の自発的な努力によって始まった。80年代には都市の消費者に向けて直売を開始し、有機農業が新しい段階に入っていく。90年代に入ると、政府主導型の発展が見られた。政府は「親環境農業」という幅広い概念を用い、認証制度を条件に、様々な支援を行い、強力に推進されてきた。一方で、韓国において認証制度は市場への競争圧力を増し、競争に耐えられないところは地域密着に移行する傾向が見られる。

韓国の中で地域単位の先駆的な親環境農業の発展が見られたパルダン地域は、地域開発と環境保全という葛藤地域であり、それを乗り越える手段として用いられたのが有機農業であった。「パルダンセンミョンサリム」はヤンピョン郡の有機農業運動の歴史と共に歩んできた有機農業生産者を中心にしたグループである。2003年、農協中央会との連携によって売上を急速に伸ばし、組織も拡大することになった。しかし、農協内で他の親環境農産物と競合したり、農協中央会自体が親環境農産物の事業を拡大しようとしたため、農協中央会から距離を置くようになる。

もともと「パルダンセンミョンサリム」は、設立理念として常に地域環境を配慮し、地域住民である消費者と生産者の間の信頼関係を大事にしてきたが、農協との決別により地域の生協や学校給食などを中心にした地域に密着した方向を模索することになった。このような生産者と消費者の緊密な関係を作ることこそが、地域の有機農業を発展させ、環境を守り、地域経済を活性化し、地域社会を発展させる有力な方法であると考えられている。(現在、パルダン地域は、政府の4大江整備事業により「パルダンセンミョンサリム」を含む多くの有機農家が追い出され、現在も農家たちを中心に反対運動が続いている。)

[金氣興]