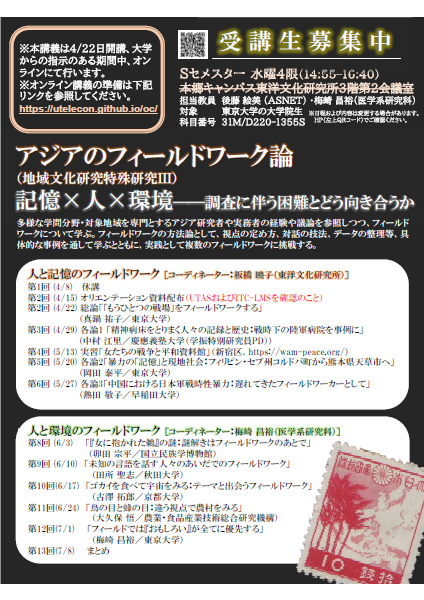

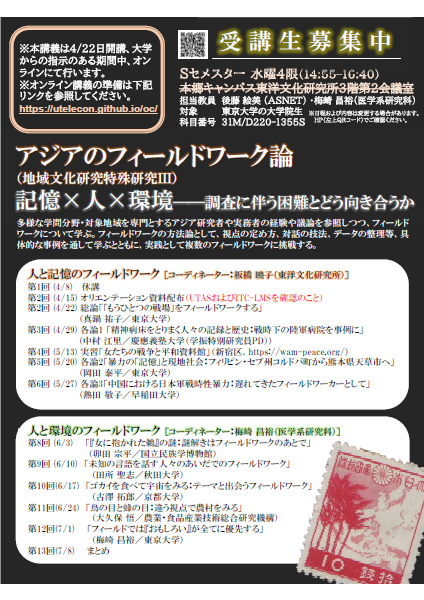

アジアのフィールドワーク論(地域文化研究特殊研究III )

後藤絵美・梅﨑昌裕/Emi Goto, Masahiro Umezaki

※本講義は4/22日開講、大学からの指示のある期間中、オンラインにて行います。4/15にオリエンテーション資料を配布します。必ずUTASおよびITC-LMSを確認してください。

※オンライン講義の準備については下記リンクを参照し、4月22日までに各自行っておいてください。 https://utelecon.github.io/oc/

授業の目標・概要/Course Objectives/Overview

多様な学問分野・対象地域を専門とするアジア研究者や実務者の経験や議論を参照しつつ、フィールドワークについて学ぶ。フィールドワークの方法論として、視点の定め方、対話の技法、データの整理等、具体的な事例を通して学ぶとともに、実践として複数のフィールドワークに挑戦する。

今年度は前半にはアジア各地における記憶の形成とその収集・整理・共有の実践過程を学ぶ。後半は環境と人の関する様々なフィールドワークの方法論を学ぶ。受講者には報告あるいは感想・質問文の提出を課す回がある。受講生は、本科目担当教員等が引率する国内外のASNETスタディツアーに優先的に参加することができる。スタディツアーの参加は任意であり、本講義の単位習得には関係ない。

| 科目番号/Course ID Number |

31M220-1353S

31D220-1353S |

| 分野/Field |

総論 |

| 単位/Credit |

2 |

| 場所/Venue |

本郷キャンパス東洋文化研究所三階第二会議室 |

| 授業時間/Semester/Time |

S1S2

水曜4限 Wed. 4th |

| 使用言語/Language |

日本語 Japanese |

| 授業予定/Schedule |

4月 8日 休講

4月15日 オリエンテーション資料配布(UTASおよびITC-LMSを確認のこと)

4月22日 総論 真鍋祐子

「「もうひとつの戦場」をフィールドワークする」

4月29日 各論1 中村江里

「精神病床をとりまく人々の記録と歴史―戦時下の陸軍病院を事例に」

5月13日 実習

「女たちの戦争と平和資料館」(新宿区、https://wam-peace.org/)

5月20日 各論2 岡田泰平

「暴力の「記憶」と現地社会――フィリピン・セブ州コルドバ町から熊本県天草市へ」

5月27日 各論3 熱田敬子

「中国における日本軍戦時性暴力:遅れてきたフィールドワーカーとして」

6月 3日 卯田宗平

「『女に抱かれた鵜』の謎:謎解きはフィールドワークのあとで」

6月10日 田所聖志

「未知の言語を話す人々のあいだでのフィールドワーク」

6月17日 古澤拓郎

「ゴカイを食べて宇宙をみる:テーマと出会うフィールドワーク」

6月24日 大久保悟

「鳥の目と蜂の目:違う視点で農村をみる」

7月 1日 梅崎昌裕

「フィールドでは『おもしろい』が全てに優先する」

7月 8日 まとめ |

| 履修上の注意/Notes on Taking the Course |

受講者には報告あるいは感想・質問文の提出を課す回がある。 |

| キーワード/Keywords |

|

| 教科書/Textbooks |

○課題図書(講義に先立ち各自で講読する。必須)

・第7回(5月27日):大森典子, 川田文子2010 『「慰安婦」問題が問うてきたこと(岩波ブックレット)』岩波書店

○参考文献(補助教材として推奨)

・第7回(5月27日)①:坪川宏子、大森典子2011『司法が認定した日本軍「慰安婦」―被害・加害事実は消せない!』かもがわ出版

・第7回(5月27日)②:アクティブミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam) 2013『「慰安婦」問題 すべての疑問に答えます。』合同出版

○上記以外で先生方が指定された課題文献は、授業内で配布する。 |

| 授業の方法/Teaching Methods |

講義、実習、報告

※5月13日に実習を予定しているが、実習が不可能な場合、代替の課題を提出する。 |

| 成績評価方法/Method of Evaluation |

授業への参加状況により評価する |

| その他/Others |

今年度は前半にはアジア各地における記憶の形成とその収集・整理・共有の実践過程を学ぶ。後半は環境と人の関する様々なフィールドワークの方法論を学ぶ。受講者には報告あるいは感想・質問文の提出を課す回がある。受講生は、本科目担当教員等が引率する国内外のASNETスタディツアーに優先的に参加することができる。スタディツアーの参加は任意であり、本講義の単位習得には関係ない。 |