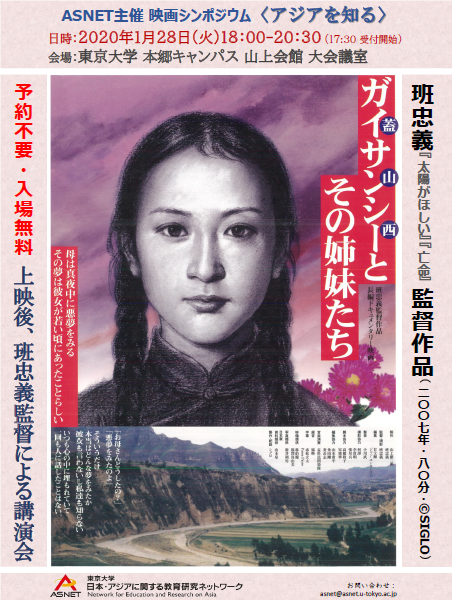

ASNET主催 映画シンポジウム「アジアを知る―『ガイサンシー<蓋山西>とその姉妹たち』上映会&班忠義監督講演会―」を開催しました。

【報告】

1月28日(火)18時より、ASNET映画シンポジウムを開催した。班忠義監督の経歴を紹介した後、2007年製作の映画『ガイサンシーとその姉妹たち』(80分)を上映した。

上映後、班忠義監督による講演ならびに質疑応答をおこない、20時45分に閉会した。

■班忠義監督による講演(摘要)■

先ほどご紹介いただいた通り、中国遼寧省の撫順から来た者です。わたしは慰安婦のテーマに関わって25年ほど経ちますが、先ほどのご紹介を聞いて気が付いたのは、私が携わってきたのは女性問題ばかりだということです。中国残留日本婦人を主役とする『曽おばさんの海』も、元「慰安婦」韓国人女性を主役とする『チョンおばさんのクニ』も、みな「おばさん」という語が入ったタイトルばかりです。わたしは男性でありながら、なぜ、女性の立場に立つ作品を製作しつづけてきたのか。

元「慰安婦」被害女性の支援活動を25年もつづけ、100名ほどのおばあさんに毎年お会いして支援金を手渡してきたのですが、年間3回4回とか、走り回るのです。時間はかかりますが、おばあさんたち1人1人にお会いして、わずかな金額ですがお渡ししています。支援金は当初2500元(および、医療費月100元・生活費月100元)でしたが、当時の中国で一般人の月収は200~300元でしたので、比較的高い金額だったといえます。しかし現在の中国では肉体労働でも月収2000元ほどですので、支援金2000元だと1か月程度の生活費しか渡せていないことになります。増やしても5000元ほどが限度です。しかし、支援金を渡す活動において、重要なのは金額だけでなく、希望を渡すことでもあります。被害女性の多くは子どもがいないなどの孤独な環境にあり、そのような方々にとって、支援者が直接手渡しに訪れるのは大切なことなのです。

ご来場のみなさんのなかには、本日上映した『ガイサンシー』と昨年劇場公開した『太陽がほしい』という2つの映画をごらんくださった方が多いと思いますが、いずれも「慰安婦」被害女性をテーマとするものです。このテーマにとりくむうえで、1992年はわたしにとって大切な年でした。その年の12月に日本でおこなわれた国際公聴会に、本来はガイサンシーが参加する予定でした。しかし、健康状態や諸事情のために来られませんでした。本当に不運な女性でした。わたしはその後、彼女のお孫さんにもお会いしました。農村の女性である彼女もガイサンシーに付き添いたいと希望したのですが、断念しなければなりませんでした。その要因の一つは、彼女の親族と、迎えにくる日本側から委託を受けた中国人との関係悪化が懸念されたためでした。

先ほど申し上げましたが、わたしはなぜ男性でありながらこのテーマに関わったのか。女性ならば、より意義深い作品を創り上げることができたかもしれません。このテーマにとりくむにあたり、わたしはもともと同情心が先に立っていました。人生のある段階でたまたま不運に遭遇したために、人生全体が破壊されてしまう、それはあまりに不平等であると考えたのです。被害女性たちがより平等な生活を取り戻せるように、支援したいと考えました。

性暴力被害の実態を知るほどに怒りも湧いてくるし、いちど支援に着手すれば簡単に中断するわけにはいかない、そのような思いで支援も継続してきました。

そのようにして、30年ほど撮影をつづけ、多くのフィルムを蓄積してきました。その結実として、去年は『太陽がほしい』でミニシアター上映なども実現できました。

時間の経過とともに、被害女性の方々も亡くなられましたが、古い時期に撮りためたデータを新しいソフトでも変換できるようになったことで、記録保存の可能性が広がりました。

これまで多くの戦時性暴力被害女性を取材してきました。例を挙げると、戦後ロシアとの国境近くの中国国内に暮らした、朝鮮半島出身の「慰安婦」被害女性にもお会いしました。また、日中戦争中の長沙会戦の際に、ある日本人隊長により現地妻のように閉じ込められ暴行された中国人女性にもお会いしました。何が言いたいかと申しますと、日中戦争期の性暴力被害は、韓国女性の被害については日本でも知られるようになったのですが、中国人女性の被害についてはそうではない。そのことを日本人に伝えたいのです。そして、彼女たちが戦後どのように暮らしてきたかを、知っていただきたいのです。悲惨きわまりない境遇でした。

わたしは1995年に山西省に赴き、彼女たちが置かれたあまりに悲惨な状況を知り、「いま記録しなければもはや次の機会はないかもしれない」と危機感を持ちました。山西省の被害女性のなかで中心的に活動してきた万愛花さんはとても身体が弱く、2005年から入退院をくりかえしてこられましたが、正義をその手に取り戻したいという一念で生き続けてこられました。しかしそのような女性ばかりではなく、同じ山西省の被害女性で、息子にこれ以上迷惑をかけたくないので早く死にたいという女性がいましたが、翌年に彼女を訪ねたら、本当に亡くなっておられたのでした。

1996年、わたしはできるだけ多くの被害者に支援金を配りたいという思いで、戦争関係資料や本を読んで関係先を見つけたら、すぐその土地に飛んでいき、被害者に会いに行きました。

『ガイサンシー』『太陽がほしい』二作品で山西省を焦点にしたのは、共産軍の抗日ゲリラの拠点となった地域なので、共産軍・八路軍の家族や親戚などが多数暮らしていたためです。映画で取材した被害女性のうち何人かはそういった家族であり、共産党協力者に対する処罰として日本軍性暴力の対象に選ばれたのです。そういった場合は、解放されて村の共同体に戻ってからも、周囲の理解を得ることができました。

それに対し、いったん日本軍慰安所に入れられてしまうと、自発的に入ったと見なされて、日本軍から解放されて村に戻った後も共同体の人々から責められつづけ、あまりにつらい思いをしたために自死を選ぶという被害女性もいました。

わたしはもちろん、日本人にこのような歴史を知ってほしい、という思いがあり、とりわけ政治家たちに見てほしいと思いますが、彼らはなかなか見てくれず、残念に思います。

日中戦争期の日本軍による性暴力被害は、中国は韓国の10倍ほども犠牲者がいるにもかかわらず、残念ながらあまり知られていません。当時、日本人女性は18歳未満だと連れられていかれることはありませんでした。それに対し、朝鮮半島出身で「慰安婦」にさせられた女性には18歳未満の少女が多く、中国の被害女性のなかにはもっと幼い13・14歳の少女も数多くいました。さらに、日本軍の戦線が東南アジアへ拡大した後に侵略されたインドネシアでは、10歳以下の少女が被害にあった例も報告されています。この背景として、インドネシアも山西省と同様に、日本軍が占領した地域では住民の村落の近くにトーチカが設営され、日本軍兵士が女性を村落から奪ってはトーチカに連れ込んで暴行する、そういう構造になっていたのです。このような状況に置かれた女性はおよそ「慰安婦」とは呼べず、監禁・レイプされた性奴隷としか表現できません。彼女たちが受けた精神的な打撃はきわめて大きなものでした。

本日上映した作品としばしば関連する時代背景として、日本軍と中国軍の戦闘以外に、中国国内における階級闘争の問題があります。八路軍が影響力を及ぼした地域では、貧しい人々の支持のもと、共産主義理念にもとづく政権の運営が試みられました。そうなると現地の富裕層は土地を奪われることになり、さらに共同体から追い出された富裕層は日本軍のもとに逃げ込み、彼らの手先となって、共同体のなかでよく見知った共産軍の家族などを襲撃するための手助けをしたのです。このように、階級闘争の結果生まれた対日協力者の存在が、日本軍性暴力の構造に関わっている場合がありました。

今日のように誰もが忙しい時代、たとえば最近の中国では新型肺炎の流行が最も関心を集めていますが、70年以上前の日本軍性暴力問題をこのように追究しつづけていることで、わたしは中国人の同胞からも、「なぜ現代の社会問題に取り組まずにそんな昔のことばかり追っているのか」と言われることがあります。しかし、人間は忘却してしまいます。今日のことだけ知っていればいいという態度だと、権力者にとって都合の良いこと、権力者が信じ込ませたがる特定の思想やプロパガンダなどに安易にのせられてしまいます。我々は昔のことを調べず知ろうとしないがために対立が生まれるし、歴史が繰り返されてしまうのです。現在の中国の新型肺炎は武漢市内の市場が発端といわれるが、不確かなことも多いです。さらに日中戦争期の日本軍731部隊の実態や、チェルノブイリ原発事故後の処置など、多くの重大事件が隠蔽されてきました。70年前と30年前と今日の現象、どれもつながっているといえます。

最後に申し上げたいのは、理性的に生きること、経済活動だけに没頭するのではなく文明人として深く広くものごとを知ることが重要である、ということです。ものごとをきちんと調べて、自分の頭で反芻するようにお願いしたい。わたしは中国人でありながらこのように日本語で交流することができました。国という壁を越えて、ひとりの市民としてどのように生きるべきか、それを考えつづける必要があります。ASNETが今回このようなチャンスを与えてくださり、とてもよかったと思います。

■質疑応答(摘要)■

◆来場者質問①

本日はありがとうございました。性暴力は通常ことばに出しにくいものですが、本日拝見した映画では、被害に遭われた女性も、加害者側である元日本軍兵士の男性も、カメラの前で証言をされていました。この方々は、どのような経緯で語ってくれるようになったのでしょうか。監督は、ああいった証言をどうやって得られるようになったのでしょうか。

◆監督回答①

このようなドキュメンタリー作品を制作する際に最も難しいのは、当事者の許可を得ることであり、最も大事なのは当事者との間に信頼関係を築くことです。

性暴力に関する証言を公表する・しないというのは、文化背景がとても深く関わっていると思います。よくいわれるように、ドイツは戦後の告発運動を経て、侵略戦争を徹底的に反省する健全な国になりました。ドイツにはキリスト教国家としての長い歴史的背景があるので、告白により自らが救われるという思想があるのではないかと考えられます。それに対し、日本の場合は「恥ずかしい」という思想が根強いので、性加害などの不名誉なことはできるだけ外に出さない傾向があるようにみえます。

一方、中国の被害女性の側も、家族や周囲の支えがなければ、話す勇気をもつことはできませんでした。わたしがそれに成功したのは、彼女たちを何回も訪ねたからです。彼女たちからも、あなたは本気で取り組もうというのか、と確認されました。

日本軍兵士に関していえば、戦後に中国の撫順戦犯管理所から出て日本に戻った元兵士の人は、戦時中の加害行為をよく話してくれます。心理的な抵抗を自ら乗り越えた人たちです。それ以外にもいます。たとえば今日の映像に出てきた葛野さんの場合は、自宅をこちらから四回も訪問して、ようやく話してくれるようになりました。その際わたしは、「山西省の現地の人はこう語りますが、嘘でしょうか」と質問して、証言を引き出しました。

また、日本人は神仏信仰の影響か、すでに亡くなった人を悪く言うのはよくない、という意識が強く、残された人が故人の加害行為について語りたがらない傾向があるようです。

◆来場者(司会者)質問②

性暴力というと一般に、悪人がいて被害者がいる、という構図を思い描きやすいのですが、しかし本日の作品では、「自分も一度、現地の中国女性を暴行したことがある」「暴行している間、自分でも何をやっているのか分かっていなかった」と証言する元日本兵の方が登場しました。それを見て思ったのは、監督はこの作品を通じて、個々の兵士の加害行為をとりあげるというよりも、彼らをそのような行為に駆り立てた背景・構造がある、ということを示されたかったのかと感じました。

◆監督回答②

わたしは日本軍性暴力に関する調査活動を通じて、ものの考え方がとても変わりました。日本軍の若い兵士たちは、祖国を出るときは「日本のため」という理想に燃えていました。しかし軍隊に入って実際に中国に行くと、天皇を頂点とする封建的な組織の中で、兵士たちが上官からの暴力にさらされつづける構造になっています。たとえば釘のついた靴で殴られる、上官の靴を舐めさせられるなど、個々の人格を否定し、尊厳をゼロにすることで、およそ人間でなくなるような屈辱を味わわせ、上官の命令を必ず聞くように、彼らを極限まで追い込むのです。そして、軍隊という組織で人間として扱われていない屈辱が、すべて侵略先の中国人に向かったのだといえます。

また、文化背景の問題があります。日本も中国も家父長制度が強固に根づいた社会ですが、キリスト教的な思想が根づいた社会であれば、個人の尊重がより重要な課題になります。社会全体ではぐくまれる、そういった価値観も大きく関わっていると思います。

日本軍のなかの「優しさ」を考えるとき、たとえば、ある元兵士、金子という兵隊の証言に、こういう話があります。彼の部隊が中国である農村を襲撃し、女性を井戸に放り込みましたが、小さな子どもが母親を追って井戸に飛び込むのを目撃しました。彼は子どもがかわいそうだと思って行動を起こしたのですが、飛び込んだ子どもを助け出すのではなく、井戸に手榴弾を投げ込んだのです。部隊の上官を倒して母子を救出するのではなく、死を早めることで楽にさせようと、そう考えたのですね。社会で美しいとされる行為や正義感とは何なのか、そういった問題を突き詰めて考える必要があります。

他方、二度にわたる世界大戦のあとで、先制攻撃は非とされるようになったにもかかわらず、アメリカによるイラン要人殺害事件に対し、世界は沈黙しています。何が正しいのか、を顕示する人がいない状況になっているといえます。

◆来場者質問③

『ガイサンシー』に登場する元日本兵の3人の男性は、この映画を観たのでしょうか。もし観た方がいるなら、その感想はどのようなものでしょうか。

◆監督回答③

『ガイサンシー』の製作過程において、郭喜翠さんや万愛花さんなど被害女性の方々には内容を確認していただきましたが、元日本兵の方には確認を求めませんでした。取材において、彼らは責任をもって発言したとわたしは考えています。

他方、被害者のなかでも中心的に証言してこられた万愛花さんは、編集内容の事前確認を求めるわたしに対し、「あなたのことを信頼しているから、わたしに確認を求める必要はない。公開を急いでほしい」とおっしゃいました。

◆来場者質問④

日中戦争期、男性のなかにも性暴力被害者が生まれたのでしょうか。また、監督は男性としてこのテーマにとりくむにあたり、男性視点だからこそ描けた、とお考えになる事柄はありますか。

◆監督回答④

男性としてこのテーマに取り組んだために何らかの利点があった、ということはさほどありません。強いて挙げれば、ひとりでも現地を訪ねることができるといった点でしょうか。女性だと、ひとりでカメラをかついだりタクシーに乗ったりするのも男性ほど容易なことではありません。また、自分は被害女性と同じ中国人なので、互いにそれほど気兼ねしないということはあります。

被害女性との関係について申し上げれば、わたしは保護者のような立場から彼女たちに接するのではなく、彼女たちの自宅にそっと入って支援のお金を渡したら、そっと出てくるだけです。おおげさに訪問することで、周りの目についたり、盗難や事故を引き起こしたりすることが心配だからです。この25年間、そのような事件が起こらなくて本当によかったと思っています。

◆来場者質問⑤

朝鮮半島出身の被害女性のことは少しは知っていましたが、中国本土の被害女性のことは、これまでほとんど知りませんでした。今回の『ガイサンシー』を通じて、知ることができてよかったと思います。近年になって比較的多くの声が伝えられるようになった韓国の被害女性とは対照的に、中国の被害女性の声が伝えられる機会はほとんどないのは、中国政府に抑えられてきたためなのでしょうか。

◆監督回答⑤

中国における日本軍性暴力被害の実態も、調査が進められて現在ではわりと知られるようになってはきていますが、韓国に比べると立ち遅れた面があります。国の違いというほかに、女性が社会に向かって声をあげることがいかに難しいか、という問題があると思います。

アジア各国の民主化運動には波があり、国によって状況が異なります。韓国は80年代に体制の民主化を実現しましたが、戦後日本の民主化とは異なり、民衆が血を流して勝ち取ったものです。それに対し、日本の民主化はいわば天から落ちてきたようなものです。韓国の場合は、民主化運動の過程で、国内問題や国際問題、個々の人間の自立、そして人権の視点がはぐくまれ、また戦争被害者に対する法的な保護もありました。そのような内因と外縁が形成されてきたために、被害女性たちも来日して被害を訴えることができるようになりました。

それに対し、中国の万愛花さんたちは、日本軍性暴力被害者として名乗り出たことで、いわば二回目の被害を受けることになりました。万さん自身は「わたしは“慰安婦”ではない」と主張しつづけたにもかかわらず、1995年8月に彼女のもとへ取材に訪れた中国国内の記者たちは、彼女を紹介する記事のなかで必ず「慰安婦」ということばを用いたのです。

韓国が「慰安婦」「徴用工」問題で闘い続けてこられたのは、民衆主体の運動によって権利を勝ち取ってきた歴史があるためと考えられます。

中国の場合は、現在もなお、情報操作の問題があり、多くの中国人自身もその問題点を感じていると思います。日本政府はできるだけ、戦争犯罪に対する賠償責任を負うことを避けたい、国家間の契約があればよいと考えています。

1972年、中ソ対立が緊迫した重要な時期に、中国政府は国際社会の応援を必要としていたため、アメリカおよび日本との国交回復を急ぎました。しかし、日本政府に対する賠償請求の放棄は、中国国民の同意を得ないまま決定されたので、中国の被害者は個人として立ち上がり日本の政府や企業を訴えざるをえなくなりました。

このままでは、日本の古い世代が責任を取らずに逃げた結果を、日本の若い人に負わせることになります。過去に起こしたことの責任には、誠実に向き合わなければなりません。そうでなければ、将来にすべてツケが回されるので、誠実な正しい付き合いをしなければなりません。中国における日本軍性暴力の被害状況は、韓国ほど全面的に調査されていないため、将来いっそう扱いにくいテーマになるでしょう。被害と加害の実態を明らかにするため、わたしは小さいながらもできるだけのことをしようと努め、今に至ります。

(記録:板橋暁子(東京大学ASNET事務局))

■参加レポート■

今回の映画シンポジウムでは、班忠義監督による長編ドキュメンタリー映画 『ガイサンシーとその姉妹たち』 の上映に続いて、班忠義監督による講演会が行われました。『ガイサンシーとその姉妹たち』 は、中国・山西省一の美人を意味する「葢山西(ガイサンシー)」と呼ばれた女性、侯冬娥(コウトウガ)さんを巡り、彼女が自ら命を絶ったあとにも彼女を深く追慕する他の女性たちの記憶と証言、更には元日本兵への証言にも迫り、戦時性暴力、戦後保障、賠償という、グローバルかつ日本における重要な課題に深く切り込んだ作品です。

班忠義監督は、日本の大学にて博士号を取得後、ジャーナリストとして戦争問題に強い関心を持って取り組んでこられました。1992年、日中戦争当時に旧日本軍から性暴力を受けた中国人女性との出会いをきっかけに、性暴力を受けた女性たちへの聞き取りを開始され、それから10年にわたり、毎年山西省を訪れ取材を続けてこられました。2007年、本日の上映作品である 『ガイサンシーとその姉妹たち』 を監督され、同名の書籍も出版されています。

作品本編では、女性たちと地域住民の証言を通じて、日中戦争当時に行われたおぞましい性暴力の数々が明らかになると共に、当時を思い出すことの恐怖や、身体と心に負った深い傷による苦しみの数々が、途切れることなく映し出されました。強制的に連れ去られ、執拗で残酷な性暴力が繰り返される日々。目を背けたくなるほど衝撃的な体験と記憶。恐ろしいほどに生々しく語られる言葉の数々があぶり出すものは、怒りや悲しみといった感情に安易に収めることのできない、果てしない「絶望」の記憶であると感じました。

こうして明らかにされた性暴力の実態と共に、もう一つ印象的だったことは、女性たちによる壮絶な涙と叫びの間に挟み込まれる形で、元日本兵である男性たちによる証言が取り上げられていたことでした。当時の写真や記録をもとに坦々と語る人、悔やむ気持ちを抑えきれず涙を流す人。彼らの言葉から感じられたことは、こうした元日本兵たちもまた、時代と戦争の作り上げた深刻な闇に翻弄された一人の人間であるという事実でした。加害と被害の線引きをするだけでは語ることのできない、複雑な問題であることを、改めて突きつけられた気がします。

上映後、班忠義監督による講演会では、本作品を製作する際に、監督ご自身がどのようにして、どのような思いで取材を行ってこられたかについて、貴重な体験談の数々を語ってくださいました。長く取材を続けてこられた監督は、「何度も訪問することで自分が被害者の女性たちを支援したいという気持ちを持っていることを伝えたい」、そのことを通じて、「彼女たちに生きることの意思を少しでも持ってもらいたい」といった思いを持ってこられたそうです。中でも特に印象に残った監督の言葉は、「忘却と黙殺は、人間を単純化する。都合の良い現状を知るだけでは、権力者の誘導とプロパガンダに乗せられてしまい、悪いことは何度でも繰り返される」、というものでした。悲劇を繰り返さないために、「物事を深く広く知り、自ら調べて、脳に心に留めることで、何度でも反芻することを心がけてほしい」、というメッセージを力強く伝えてくださいました。

鑑賞後、この報告文をまとめながら脳裏に蘇るものは、映画の最初と最後に映し出された侯冬娥(コウトウガ)さんのお墓の様子です。草原の一角にひっそりと置かれた四角い岩。この岩と共に、こんなにも壮絶な体験が眠っているとは思えないほど、静かに佇むお墓。そこに重なるようにして、被害者の女性たちの姿、そして元日本兵の男性たちの姿が映し出されました。「彼女が残したものは、このお墓だけだった」、という監督のナレーションが語りかけるものは、あまりに深く大きいもので、鑑賞し終わった私は言葉をうまく発することができませんでした。監督が被害者の女性と出会ったことを運命だと感じ、取材を続けてこられたように、私自身も、今回の上映会に参加し監督とお会いできたことを一つの運命と思い、監督が伝えてくださった人びとの姿と戦争体験の数々を受け取り、そして考え続けなければならないと、強い責任感を覚えました。

(報告:北野 彩(東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム博士課程))

| 日時 | 2020年1月28日(火)18:00~20:30(17:30開場) |

|---|---|

| 会場 | 東京大学本郷キャンパス山上会館 大会議室 |

| 上映作品 | 『ガイサンシーとその姉妹たち』

班忠義監督、(株)シグロ製作・配給、2007年 |

| 上映時間 | 80分 |

| 講演者 | 班忠義監督 |

| 作品内容

(公式HPより) |

山西省一の美人を意味する「蓋山西(ガイサンシー)」と呼ばれた、侯冬娥(コウトウガ)。

その呼び名は、彼女の容姿のことだけでなく、同じ境遇に置かれた幼い“姉妹たち”を、自らの身を挺してまで守ろうとした、彼女の優しい心根に対してつけられたものであり、その後の彼女の人生の悲惨を想ってのものだった。「蓋山西(ガイサンシー)」という名は、やがて山西省の人びとの間で、人間の尊厳を表す言葉となる。

この映画は、班忠義監督が9年の歳月をかけ、中国の大地に侯冬娥(コウトウガ)と、運命を同じくした女性たちの姿を追い続けたドキュメンタリーである。幼くして人生の全てを奪われた女性たちの現在の記録であり、同時に、私たちの明日に向けて語られる物語である。

|

| 監督のことば

(公式HPより) |

1992年東京のある集会で、日中戦争当時旧日本軍から性暴力を受けたという中国人女性の証言と身体に残された傷跡に、私は衝撃を受けた。ある日本人残留婦人との出会いから戦争問題に関心を持ってきた私は、95年国会での 「不戦決議」の戦争認識に危機感を持ち、日中戦争の事実を知るため山西省の黄土高原に広がる貧しい農村に足を踏み入れた。しかし私の会いたかった「蓋山西(ガイサンシー)」と呼ばれた女性は、すでに自ら命を絶ってこの世を去っていた。

|

| 公式HP | http://www.cine.co.jp/gaishanxi/ ((株)シグロHP内) |

| 主催 | 東京大学 日本・アジアに関する教育研究ネットワーク(ASNET) |

| 共催 | 科研費基盤研究(A)イスラーム・ジェンダー学の構築のための基礎的総合的研究(代表:長沢栄治) |