シンポジウム:アジアを知る 『この地にわが墓所あり』――レバノン内戦の記憶と証言/Symposium: Knowing Asia In this land lay graves of mine: Memories and Testimonies of The Lebanese Civil Warが開催されました

【全体報告】

『この地に我が墓所あり』(In this land lay graves of mine)という作品は、2014年に製作されたドキュメンタリー映画である。レーン・ミトリー監督は、自身の四作目のテーマに、1975年から1990年まで15年間続いたレバノン内戦を選んだ。終結から28年が経った今でも、レバノン内戦は、政治的にも社会的にも非常にセンシティブなイシューであり、このテーマに真正面から挑むレバノン人芸術家は少ない。これは宗教・宗派をベースとする主な政治団体の中に、この戦争を自らの正当性の源にしている政党が少なくないからである。しかも、それだけではなく、同じ原理がある程度、一般市民の間にも浸透していると言えるだろう。このような社会的雰囲気のなかで、レーン・ミトリー監督は、ドキュメンタリー映画を通じて、宗教・宗派を問わず、戦争中に苦悩と犠牲を強いられた一般のレバノン人の経験と記憶を手掛かりに、虐殺や強制移住などの災禍に満ちた悲惨なレバノン内戦の真実を描写しようとした。

カメラを前に自らの苦悩を淡々と語る「主役」たちの話を中心に製作された本ドキュメンタリーは、レバノン内戦の無惨な真実を十分に視聴者に伝えるクオリティの高い映画である。しかし、戦争の災禍を感情的にのみ捉えることを避けるためには、その背景、原因、経過と結果を十分に理解しなければならない。そこで、今回のシンポジウムでは、映画上映の前に黒木英充教授に、レバノンの複雑な社会構造と内戦の背景と経緯についての解説講義をいただいた。

本作がレバノン人にとって非常にセンシティブなテーマである以上、製作側の「中立性」の有無は重要な問題となる。ミトリー監督は、自身がキリスト教徒の家庭に生まれているものの、できるだけ出身集団の宗教観、世界観、歴史観等を離れ、中立な立場から多様なバックグラウンドをもつ「レバノン人」の内戦の経験を記録しようと努めたと質疑応答で強調した。今回、このドキュメンタリー映画を観た研究会参加者のほとんどは、この点において監督の姿勢が映画の中にあらわれていたことを認めたであろう。

映画上映後、参加者からの質問やコメントに応じて、ミトリー監督は本ドキュメンタリーの製作に際しての、自身の問題意識や立ち位置について詳細に説明した。さらに、終戦後のレバノン国内における、戦争をめぐる各勢力や一般市民の捉え方や感情についても自らの理解と見解を説明した。そのなかでとくに「レバノン内戦はまだ終わってない」という見解が興味深かった。今回の研究会は、ミトリー監督の参加という機会を得られたこともあり、普段よりも多くの研究者のみならず大学生・大学院生や一般の方々が参加し、非常に充実したものとなった。

(報告:ケイワン・アブドリ:中東映画研究会)

—――――――――

開催情報

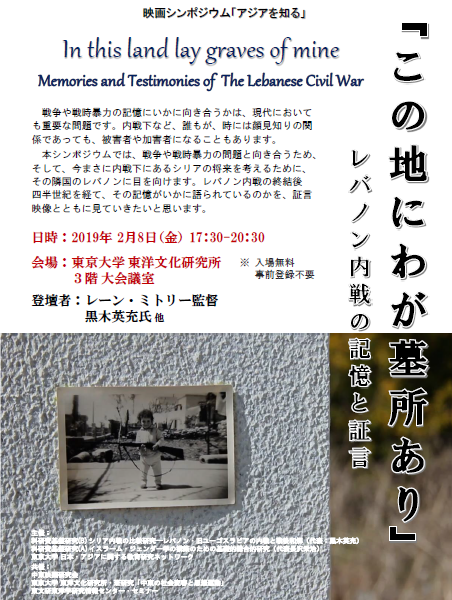

戦争や戦時暴力の記憶にいかに向き合うかは、現代において重要な問題の一つです。内戦下など、誰もが、時には顔見知りの関係であっても、被害者や加害者になることもあります。

本シンポジウムでは、戦争や戦時暴力の問題と向き合うため、そして、今まさに内戦下にあるシリアの将来を考えるために、その隣国のレバノンに目を向けます。レバノン内戦の終結後 四半世紀を経て、その記憶がいかに語られているのかを、証言映像とともに見ていきたいと思います。

| 日時/Date | 2019年2月8日(金)17:30-20:30(開場 17:00) Friday, February 8th, 5:30 pm- 8:30 pm |

|---|---|

| 場所/Venue | 東京大学東洋文化研究所3階大会議室 Main Conference Room, 3rd floor, Institute for Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo |

| プログラム | 司会:ケイワン・アブドリ(神奈川大学)

17:30 開会の言葉(後藤絵美 東京大学) 17:40 解説(黒木英充 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所) 18:00 ドキュメンタリー映画「In This Land Lay Graves of Mine」上映開始 19:50 休憩 20:00 レーン・ミトリー監督を迎えて 20:30 閉会の言葉(長沢栄治 東京大学) |

| 監督紹介 | レーン・ミトリー Reine Mitri レバノン生まれの映画監督・プロデューサー・文筆家。レバノン、特にベイルートの社会変化に注目しつつ、人々の記憶を問う映画を製作している。今回の上映作品のほかに、Lost Paradise (2017)、Vulnerable (2009)、The sound of footsteps on the pavement (2004)などのドキュメンタリー作品がある。 |

| 上映作品紹介 | In this land lay graves of mine (2014, Lebanon, France, Qatar, UAE) 110 min. レバノン内戦(1975ー90年)のなかで、虐殺と強制移住は、キリスト教徒・ムスリム、レバノン人・パレスチナ人を問わず多くの人に降りかかった。様々な立場の内戦経験者の証言と記憶をもとに、今日もなお人々が不安にとらわれ、人口移動と土地所有の問題が宗派主義的に語られる現実と、そこで抱える人々の苦悩を描き出す。 |

| 主催 | 科研費基盤研究(B) シリア内戦の比較研究―レバノン・旧ユーゴスラビアの内戦と戦後和解(代表:東京外国語大学・黒木英充) 科研費基盤研究(A) イスラーム・ジェンダー学の構築のための基礎的総合的研究(代表:東京大学・長沢栄治) 東京大学 日本・アジアに関する教育研究ネットワーク |

| 共催 | 中東映画研究会 東京大学 東洋文化研究所・班研究「中東の社会変容と思想運動」 東文研東洋学研究情報センター・セミナー |