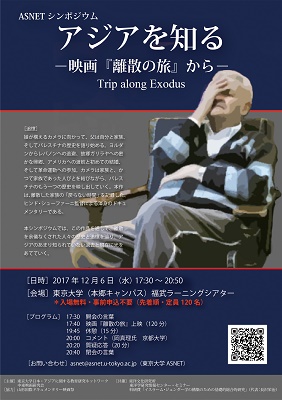

2017年12月6日に「アジアを知る:映画『離散の旅』から」が開催されました。

【報告】

2017年12月6日(水)、情報学環福武ホールにて、ASNET・中東映画研究会主催、東洋文化研究所、東洋学研究情報センター・セミナー、科研費「イスラーム・ジェンダー学構築のための基礎的総合的研究」(代表:長沢栄治)共催のシンポジウム「アジアを知る―映画『離散の旅』から/Knowing Asia through a film Trip along Exodus」が開催された。本作は、詩人として著名なヒンド・シューファーニ氏による、初めての監督作品である。

映画は、カメラの前にパジャマ姿の父イリヤースが、のっそりと現れるシーンで始まる。この父イリヤースこそ、映画の主人公である。娘が回すカメラに向かって、時に激高し、時に涙を流しながら、父は自らの人生と、家族、そして自らが身を投じた政治活動を語る。ガリラヤ地方の農村での誕生と難民化、故郷への密かな帰還、イスラエルで得たパスポートでの渡米と初めての結婚、そしてパレスチナ解放運動への参加。話がアラファトに及べば激怒しながら糾弾し、亡くした家族の話となれば涙を流す父に、娘である監督はカメラを向けていく。

岡真理氏は、ヒンド氏自身が「この映画はミステリーだ」と語っていると紹介した。監督にとっての「ミステリー」とは、自らの父に他ならない。父イリヤースは、アメリカの大学で終身雇用の身分を得るほどに研究者として成功したが、それを捨ててレバノンでの政治活動に身を投じた。アメリカで結婚した先妻と別れ、レバノンで新たに結婚した妻ヤスミーンとの間に生まれたのが、ヒンド監督の母である。1983年に父イリヤースがアラファトに反旗を翻してから、母娘は父と離れて暮らした。

岡氏は、父イリヤースが、当初はカメラの前で正装し、政治の話ばかりをしていた点に参加者の注意を促した。服装を崩さず、家族などプライベートな話を避けようとする父の姿にこそ、父と娘の距離感が映されている。そのように考えると、冒頭のパジャマのシーンの意味が大きく変わってくる。父と娘は、この映画の作成を通して再び交流を深めた。その交流が絶たれたのは、父が住むダマスカスに、戦火が迫ったからに他ならない。電話での父娘のやり取りは、再び分断された家族の姿を映している。

パレスチナ解放運動に身を投じながら、一方でパレスチナ問題の歴史的展開に裏切られていく状況において、父イリヤースは映画Women in Struggleに描かれた女性たちの姿に重なると岡氏は指摘する。そして、パレスチナが大義(cause)から問題(problem)へと変質するなかで、変節を拒否した父イリヤースの姿は、パレスチナ人作家ガッサーン・カナファーニが『ハイファに戻って』のなかで用いた言葉、「人間、それ自体が大儀だ(al-insan huwa qadiya)」という言葉を想起させる、とコメントを結んだ。

会場に集まった50人を超える参加者からは、パレスチナ問題をイリヤースという個人を通して見ることの意味などが提起され、歴史的事件と個人の語りの接合点を探る意義深い応答が行われた。(報告執筆:中東映画研究会 鈴木啓之)

| 日時/Date | 2017年12月6日(水) 17:30-20:50 Dec 6th, 2017 (Wednesday), 5:30-8:50 p.m. |

|---|---|

| 会場/Venue | 東京大学福武ホール Fukutake hall, The University of Tokyo (7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo) |

| テーマ | 追憶

娘が構えるカメラに向かって、父は自分と家族、そしてパレスチナの歴史を語り始める。ヨルダンからレバノンへの逃避、故郷ガリラヤへの密かな帰郷、アメリカへの渡航と初めての結婚、そして革命運動への参加。カメラは家族と、かつて家族であった人びとを結びながら、パレスチナのもう一つの歴史を映し出していく。本作は、離散した家族の「戻らない時間」を記録した、ヒンド・シューファーニ監督による渾身のドキュメンタリーである。 本シンポジウムでは、この作品を通して、離散を余儀なくされた人々の歴史と追憶を辿り、アジアのあまり知られていない過去と現在に光をあてていく。 |

| コメンテーター /Commentator | 岡真理(京都大学)

Mari Oka (Kyoto University) 大学院 人間・環境学研究科教授。 専門:現代アラブ文学、パレスチナ問題、第三世界フェミニズム。主著:『記憶/物語』(岩波書店 2000年)『彼女の「正しい」名前とは何か――第三世界フェミニズムの思想』(青土社 2000年)『棗椰子の木陰で―第三世界フェミニズムと文学の力』(青土社 2006年)『アラブ、祈りとしての文学』(みすず書房 2008年) |

| プログラム /Program (tentative) | 司会:鈴木啓之(日本学術振興会特別研究員PD/中東映画研究会) 17:30 開会の言葉 17:40 映画『離散の旅』(ヒンド・シューファーニ監督・120分)上映 19:45 休憩(15分) 20:00 コメント(岡真理氏 京都大学) 20:20 質疑応答(20分) 20:40 閉会の言葉 5:30 Opening Remarks 5:40 Film Screening 7:45 Break 8:00 Comment (Mari Oka, Kyoto University) 8:20 Q&A 8:40 Closing Remarks |

| 主催/Organizer | 東京大学日本・アジアに関する教育研究ネットワーク

中東映画研究会 |

| 共催/Co-organizer | 東洋文化研究所

東洋学研究情報センター・セミナー 科研費「イスラーム・ジェンダー学の構築のための基礎的総合的研究」(代表:長沢栄治) |

| 協力/Supported by | 山形国際ドキュメンタリー映画祭 |